猫町倶楽部とは、参加者が毎回課題図書を読了して集まり、

それぞれの気付きをアウトプットすることで学びを深め合う読書会です。

![]()

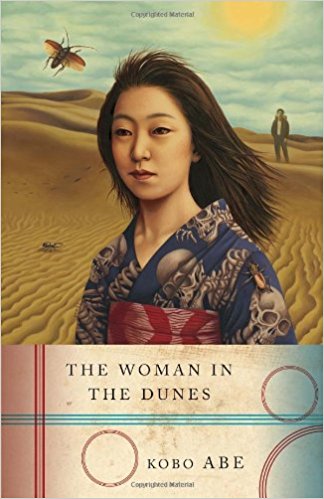

- 2018年2月7日(水)

- 月曜会名古屋会場 安部公房「砂の女」

(2月7日に行われた月曜会名古屋会場のレポートです。

2会場合わせて60人(うち初参加者7人)のご参加をいただきました!)

1

ある2月の午後、大きな手さげカバンと水筒を、肩から十文字にかけ、まるでこれから山登りでもするように、熱心に携帯の地図を覗き込む男が一人、名古屋駅のプラットホームに降り立った。

地元では手に入らない本の収集が、男の目的だったのである。

むろん、本は、いまやネットで買える。だが、一人前の収集マニアともなれば、目先の利便性などに、目をくれたりするものでない。本の収集には、もっと素朴で、直接的な喜びがあるのだ。本との出会いというやつである。それにありつけさえすれば、こうして直接本を確かめるために、わざわざ名古屋までやってきた、努力のかいもあるというものだ。

男が携帯をみていると、耳元で、咳こむ声がした。いつのまにやら、妙に身なりのこざっぱりした老人が一人、肩をすりつけんばかりにして立っているのだ。

「本は好きかい?」

「え?」

急な質問に、面食らってしまう。ただ、不躾に話しかけて来るその態度は別にして、質問の内容は、わからないでもない。男の格好は、傍からみれば、いわゆる「アキバ系」のそれであるし、何よりカバンにぶら下げた定期入れには、あらゆる書店のポイントカードが入っている。いざという時に忘れないように、このように持ち歩いているのだが、知っている人が見れば、本が好きなことはすぐにわかるだろう。

男は不安ながらも、その老人の質問に答えてみることにした。

「なんの話だか、よくわからないが…ぼくは、ほら、本の収集をしているんですよ。」

「本の収集だって?」

老人は、なめしかけの兎の皮のような頬を、しわだらけにして笑いかけて来る。

「ときに、あんた、安部公房の『砂の女』を読んだことがあるかね?」

安部公房!大好きな作家の一人である。当然、砂の女も読んだ事がある。

「ありますよ。好きな作品の一つです。」

「いやいや、あんたは運がいい…」老人は、急に世話好きらしい、まくし立てるような調子になり、「今さっき、急なキャンセルがあってね…最近じゃ締め切りの2週間前には満席になっちまうんで、読了する前に申し込んだ方がいいですよって、いってるんだが…あんたさえよけりゃ、口をきくくらい、わたしがお世話してあげるがね。」

老人が何を言っているのか、よくはわからなかったが、どうやら安部公房がらみのイベントがあるのだろうか。だとしたら、是非参加したい。こういうところから、掘り出し物が見つかるかもしれないのだ。

「そうしてもらえりゃ、そりゃ、ありがたいですねえ…むろん、参加費は払います…ぼくは、こういうイベントなんかに参加するのが、大好きでね…」

2

老人に連れられてたどり着いたのは、名駅から程なく歩いた喫茶店であった。

店内には、桃の花であろうか、季節の植物が挿してあり、いい雰囲気だ。

いわれるままに受付を済ませると、グループ分けされたテーブルへと案内された。そして、席に着いてテーブルの上を見渡すと、

なんと、テーブル札が、砂を紙に貼付けて作られていた。テーマの「砂の女」に掛けたものであろう。とても洒落ている。

また、周りの他の参加者を見渡しても、色合いがやや地味ではあるものの、その装いに統一感のようなものがあり、これがこのイベントの一定のクオリティを担保しているように感じられた。

これは期待出来るぞ…

よく考えたら、イベントの内容をよく知りもしないのにおかしな話だが、男は言い知れぬ期待感に気持ちを膨らませていた。

と、そこで一人の女性が会場全体に向かって話しはじめた。どうやらイベント開始の挨拶のようである。さて、どんな内容なのだろう…

「それでは只今より、猫町倶楽部月曜会名古屋会場、『砂の女』読書会を始めたいとおもいます!」

若く、慣れないながらも元気よく司会をこなそうとする女性に、会場の皆が注目し始めた頃、男は我が耳を疑っていた。

読書会?読書会だって!?

とんでもないところに来てしまった…と、男は思った。少なからず抱いていた期待を、一気に打ちのめされてしまったのだ。

男は、本が好きである。小説、実用書等ジャンルは問わずなんでも読むタイプだが、どんな本を読む時にも、大切にしている一つの流儀がある。

本の世界に没入することーーー

悪い言い方をすれば、現実逃避と言えるかもしれない。だが、男は「本を読む時間」を、とても大切にしていた。

仕事や人間関係…決して面白いとは言えない日常生活のなかで、本を読む時間だけが、我が身を現世から引き離し、苦しみから逃れた、悦楽の世界へと誘ってくれる。それなのに、

読書会だって?

再度、同じ言葉が男の頭に浮かぶ。

せっかく一人で楽しむための読書を、わざわざリアルで集まって話し合うなど、お話にならない。言葉の意味は違うが、「本末転倒」という言葉がピッタリ来るように、男は感じた。

「猫町倶楽部の読書会のルールは一つだけ!それは『他人の意見を否定しないこと』です!」

司会の女性が健気に説明する声も、男の耳には入らなかった。

そもそも男は、本に関し、他者の批評をアテにしていなかった。場合によっては毛嫌いさえするほどだった。

ただ、全てを拒んでいたわけはない。批評家と言われる肩書の方は世にゴマンといらっしゃり、玉石混交といってもいいが、やはりそれでメシを食っているだけあり、傾聴に値する意見もある。ある程度、趣味の似通ったブロガーさんなどの書評も参考になる。

ただし、ネットなどで見かける、特に「無署名」のレビューなどは、全く参考にならない。「特定の個人として否定されることのない」レビューは、それはもうすき放題に書いてあり、読んでいて腹の立ってくるものまである。それでも昔は「多様性も必要」と目を通すようにしていたが、間もなく嫌気がさして、見なくなった。

そしていつしか、他人の批評そのものーーたとえ信頼を寄せる人のものであってもーーを見なくなっていた。それは、自分のなかにあった本のイメージが、他者によって冒涜されるような気がしてきたからだ。

男は、それに気がついたとき、はたしてそれがいいことなのか悪いことなのかがわからなかった。だが、だんだんと、

「それはそれで、『一人の世界』に没入できる」

と考えるようになっていった。

こうして、男の読書にとって、他者の意見は必要のないものになった。

「それでは只今より、読書会をスタートします。ファシリテーターの皆さん、よろしくお願いします!」

司会の女性の声で、男は我にかえった。

やれやれ…しょうがない。ここまで来てしまった以上、途中で帰る訳にもいかない。会が終わるまで、なんとかやりすごすとしよう…

3

「それでは読書会をはじめたいと思います。まずは、皆さんお一人ずつの自己紹介と、課題本である砂の女の簡単な感想をお願いします。」

ファシリテーターの、落ち着きのある一声によって、読書会はスタートした。

ここの読書会は、1テーブル8名程で、時間は2時間くらいのものらしい。ちなみにファシリテーターというのは会議などでの進行役の事で、意見や発言者が偏らないようにする人である。

困ったものだ、と男は思った。

先にも言った通り、男は誰の意見も聞きたくないし、いきおい自分の意見を誰かに話すつもりも、毛頭ないのである。もし批判などされたら、たまったものではない。

もう少しテーブルの人数が多かったり、またファシリテーターがいなかったりすれば、会が終わるまで一言も喋らずに済ます事もできただろう。しかし、読書会としての体裁がきちんと整っていることが、逆に男を暗澹たる気分にさせた。

どうやら読書会が終わるまで押し黙るのは無理のようだ…なにか適当な事を言うにしても…いやその前に、自己紹介をなんとかしないと…

ぶつぶつと、言葉にならない独り言をはじめ、「まあ、他の人が言った意見を真似て話せば、何とかなるだろう」という結論に達した。そうすれば、自分で考える必要もないし、よしんば誰かに否定されたとしても、お構いなし、というわけである。おびえるには、まだはやい。

そして、男の意識は、ようやく読書会のそれへと向いた。ちょうど、3人目の男性が自己紹介をはじめたところだった。

「僕は高校生の時にこの作品を読んだことがあるのですが、当時は正直言って読みにくかったです。」

わたしから見れば、その男性は十分に若いが、ともかく、「むかし(特に思春期の頃に)読んで理解できなかった作品が、後になって読み返してみると、とても魅力的なものだった」という経験は、なかなかに感動的なものだ。本は、書き手だけでなく、読み手によっても変化するという当たり前のことを教えてくれ、そしてその本は、読み手が成長するまでただ静かにゆっくりと待っていてくれたような、厳しくて嫌いだった先生と同窓会で会った時に、「昔は叱られてばかりで嫌だったけど、この年になってそのありがたさがわかりました」と泣きながら感謝するような…そんな慕情の念を抱かせるのである。

「で、今回の読書会の為に読み直したのですが」

フムフム、その男性は、今になって発見した本の魅力を、こうして読書会で話すために来たのだろう。

本に対する批評は御免だが、こういう話なら悪くないかもしれない…と男が思い、話の続きに耳を傾けた瞬間、男は衝撃を受けることとなる。

「特に面白くは無かったです」

ん?今なんて言った?

聞き間違いでなければ、その男性は、わざわざ参加した読書会で本の内容を否定している。しかも、オブラートに包むことなく、はっきり「つまらない」と言っているのだ。

これは、どういうことだろうか。なにも好き好んで、つまらないと思った本の読書会に参加することもあるまい。ひょっとして彼は、読書会を台なしにするため、ここに来たのではないだろうか。だとしたら、周りの参加者も、心中穏やかではないだろう。

男は、動揺を隠しつつ、そっとテーブルの参加者の顔色をうかがった。しかし男の予想とは裏腹に、みな表情一つ変えずに話を聞いている。なかには「そういう意見もありますよねえ」とでも言わんばかりの笑みを浮かべているものさえいる。

これは、一体…

たしかに男は読書会は初めてである。読書会に対するイメージも、本好きが集まって色々意見しあう、程度のものしかなかった。もちろん、中にはネガティブな意見もあるだろう。だがしかし、こうまではっきりと「つまらない」と思う作品の読書会に参加する意味とは、なんなのであろうか。それにもまして、この「つまらない」という意見を、ともすれば好意的に受け入れているように見える、この会場の空気は一体…

「では次の方、お願いします。」

遠退いていく男の意識を、ファシリテーターの声が引き戻した。気がつけば、時計回りで行っていた自己紹介の順番は、男の前まできている。

いかんいかん、と男は思い直した。とにかく今は、自己紹介を乗り切らなければならない。先ほどの男性の意見は気にかかるが、さすがに参考にはできないので、次の意見に頼るしかない。

それに男は、実は、次に自己紹介する人~~妙齢の女性~~に、少なからぬ興味を抱いていた。

4

仕事帰りであろうか、その女性が会場に現れたのは、読書会が始まるギリギリのタイミングであった。

会が始まる前ーー男が自分の置かれた状況を知る前ーー男は会場の、特に参加者の雰囲気に気をよくしていたが、彼女のそれは、一際格別だった。

会場の雰囲気に合わせたであろうその服装は、色味こそ落ち着いていたものの、随所にオシャレをしようとする努力が垣間見える。胸元の琥珀のペンダントも、シックな装いの中で、よく映えていた。

「私は本を読むのが大好きなんですが、最近読む時間がなくてストレスです(笑)」

始まった自己紹介の、そのはきはきとした口ぶりからも、その女性の爽やかな…読書というよりは、アグレッシブにスポーツをしたり、バリバリと仕事をこなしていそうな…そんな印象が伺えた。

この人は、いったい、どんな感想を持ったのだろう。

いやいや、本の批評が聞きたいのではない。あくまで、人間的な興味としてだーー男は誰にもする必要のない言い訳を自分にしつつ、女性の感想を待った。

そして、男は、またしても衝撃を受けることとなる。

「やはり、作中の女性の生々しさが印象に残りましたね。」

おお!なんと…

砂の女を読んだことのある人なら、わかっていただけると思うが、「作中の女性の生々しさ」というのは、とりもなおさず「主人公から見た、女性の性的魅力」と同義である。少なくとも、男はそう考えていた。つまり、その女性は、開幕開口一番の印象で、作品の性的魅力を伝えたのだ。

これには男も衝撃をうけた…というより、少々度肝を抜かれた。なぜなら、会場の男女比は、ちょうど5:5くらいで、テーブルも半数は男性だったからである。

恥ずかしかったりは、しないのだろうか?

たしかに、「こういった場所で、そういうことを恥ずかしいと思う方が恥ずかしい」という理屈は、頭の上では解るが、しかし、現実目の前で、うら若い女性が発言しているのを聞くと…いや、なんともはや…

男は、ハっとして、周りの参加者の顔色をうかがった。もちろん、女性の発言をいぶかしがる者は、だれ一人として、いない。

「この作品は、映画化されているそうなので、ぜひ映像でも見てみたいとおもいました!」

女性の(あけすけ、といってもいいほどの)感想は続いた。いや、ここまでくると、聞いているこっちも気持ちがいい。

そして、その女性の発言を聞きながら、男は、肝心な自分の感想についての、ある決心をしていた。

先ほどの男性とこの女性、どちらの意見も参考にするべくもないが、しかし大きく共通するところがある。それは、「本当に正直に話している」ということだ。

いくら、読書会が意見交換の場であるとは言え、やはり「他人からどう思われるか」というのがどうしても気になるのが人情というものであろう。男はとくにそれが強かった。しかしここでは、議題の作品を、あるものはハッキリと「つまらない」といい、またあるものは、その性的魅力を素直に言葉にした。そしてなにより、周りがその意見を、あたたかく迎え入れている。そうした場所を「適当にやり過ごそう」というのは、信義に反するし、それ以前に、他の参加者に対して失礼だ。

やはり、正直に話すしかない。

男は、そう決意した。しかし、そのそばから、

いや、でも、全て正直というわけには…初対面の人たちの前で…

と、甲斐性のない思いにゆらいでいた。

そうして、順番が、男にまわってきた。

5

「1984を、知っていますか?」

直前まで何も考えていなかった男の話し出しは、急なものとなった。これには、さきほどまで顔色を変えなかった参加者達も、目をみはった。

「ああ…スイマセン…ジョージオーウェル作の『1984』です。わりと有名な作品だと思うんですが、読まれたことはありますかね…」

男の問い掛けに、グループの半数近くが手を挙げた。さすが、本好きの集まりである。

「ありがとうございます。僕は、この砂の女は、1984にとてもよくにているなあ、と思いました。1984も、作中の女性との関係が重要なウェイトを占める作品なんですよね。何というか、1984が『ディストピア×性』なら、砂の女は『共産主義×官能』のような…ただ、同じ『性』でも、『官能』という点で、砂の女のほうが遥かに上をいっているな、と思いました。」

と、ここまでしゃべって、男は周りを伺った。抑えめにするつもりが、十分にとっぴなことを話している。さすがに引かれたのでは、と内心焦ったのだ。

しかし、もちろん誰もおかしな顔をしていない。それどころか、非常に興味深い様子で、男の話を聞いてくれている。

「と、とにかく、とても面白い作品だと思いました!以上です。」

男は、急に、恥ずかしいような気持ちになり、感想を終えた。そして、男の意見を聞き終えたファシリテーターが、何事もなく、話を進めていく。

終わった…いや、始まったばかりではあるが、とりあえず最初の山場は乗りきった。緊張が少しばかりほぐれた男に、軽い疲労と、安堵感が入り混じる。

そして、もう一つ、今までに感じたことのない感情が、男の心のなかにゆっくりと、生まれようとしていた。

男は、その小さな感情に、気づいていた。

6

一通りの自己紹介が終わり、本格的に始まった読書会は、男の想定を、大きく裏切るものとなった。

男は当初、自分の発言の参考になる意見だけ拾い、あとは可能な限り聞き流そうと考えていた。しかし、自己紹介を経て、他の参加者の人となりーー読書会に対する真摯な取り組みーーを知った今、他の参加者の発言の一言一言が、どれも興味深く聴こえてくるのである。

海外文学が好きだという男性は、作中に何度も出る「1/8」という数字に対して言及した。男も、その1/8という数字には「1/fゆらぎ」とでもいうような響きを感じていたので、話題に上がったことが嬉しかった。また、男の隣に座っていた阿部公房好きの男性の「主人公の思索の変化が、理系の阿部作品の見所」という発言には、なるほどと思わされたし、高校時代から何度もこの作品をよみかえしているというBL好きの女性の「昔は『逃げられない→不幸な物語』と考えていたのに、最近になって『逃げられない→それはそれで幸せなのでは?』と感じるようになった」という発言には、その変化に対する興味が、純粋に湧いてきた。

その、どの発言をとっても、例えばネットのレビューで見ただけのものなら、男は歯牙にもかけなかったであろう。しかし、こうしてお互いに面と向かって話をすると、自分でも驚くほどに、興味が沸いてくる。巷などでよく聞く、「ネットの時代でも、やはり直接会うことが大切」というような論調を、男は「それこそ時代遅れ」と半ば馬鹿にしていたのだが、いま、それを我が身をもって体感している。

理由は、よくわからない。だが、これが読書会の持つ力なのかーー

男は、自身の心情の変化に戸惑いつつも、それを受け入れることを心地好く感じていた。そして、自己紹介が終わった時に生まれた、あの小さな感情は、どんどんと膨らんでいた。

この人達に、自分の話を聞いてもらいたい。

最初、嫌々ながらにした自己紹介だったが、思わず自分の意見を話し、それを受け入れてもらったことで、男に生まれた新たなーーあるいは、元々あったーー感情が、とめどもなくあふれてきたのである。

そして、それはついに抑えきれないものとなった。

ファシリテーターが、BL好きの女性の話題を引き継ぐ形で、

「さて、『逃げられない』という話しが出ましたが、主人公の男が、最後に逃げなかったのは何故だと、皆さんお考えになりますか?」

と、テーマを出した。こうやって、キーワードを拾いつつ、話題が進んでいくのが読書会のダイナミズムなのだろう。この論点は重要である。

ファシリテーターは続けて、

「僕は、やはり人は変わらない、ということかなと思います。穴の生活に適応してしまった男は、自分を変えることができずに、逃げることを選ばなかった。環境に適応した人間の勝ち、とも言えますね。」

フムフムなるほど、面白い感想だ。続けてBL好きの女性が

「私は、最後、いつでも逃げられるからいいや、と思ったんじゃないかと。あと、ストックホルム・シンドロームみたいなものも感じます。」

ストックホルム・シンドロームが出てくるとは…なるほどそういう見方もあるのか…

「僕はやはり女の存在があると思いますが、それだけじゃない。人というのは、今現在の環境を肯定する性質をもっているのではないでしょうか。」

この男性、初っ端に「面白くない」と言いきったのに、とてもよく読み込んでいる。だから発言も面白いし、この方自身も他の「面白いと思っている側」の意見を、よく聞いている。なるほど、これも読書会のおもしろさなのか。

そして、一見大人しそうな、普段はあまり議論などしなさそうな女性まで、

「主人公の男は、途中から逃げるという目標ができて、頑張れたんですよね。それなのに、なんのために働いているかわからない元の場所に戻っても、仕方がないと思ったのでは?」

と、的確な意見を出してくる。

よし、決めた。もう決めた。

もう、くだらないこだわりは捨てて、思っている事を全部話そう。なにより、この人たちに聞いてほしい。

男は、あふれる思いを、ついにはき出した。

「僕はやはり、この話は『資本主義と共産主義』の対立だと思うんですよ!愛郷精神のスローガン、与えられる仕事、ハニートラップなどなど、部落のなかには共産主義のネガティブなキーワードが入っていますよね?主人公は外の資本主義の世界からやってきて、結局は居着いてしまう。これは、『あなたは自由ですよ』といわれながら支配されるのと『あなたは、これをやっていればいいんです』といわれながら支配されるのも、実はどちらも変わらないといった、作者からのメッセージだと思います!」

言った。ついに言ってしまった。

いざしゃべり出すと、思ってもみないことを口にしているのが不思議である。取り留めもなく話してしまったが、言いたいことは言えた。あとは、周りの反応だが…

と、男の心配をよそに、ファシリテーターがすぐに

「そういえば、海外に翻訳されている国をみると、いわゆる東側諸国が並んでいますね。」

巻末の解説に、翻訳された国が何ヶ国か書いてある。確認すると、たしかにその通りだ。自分で言っていて、気付かなかった…

「そういった国で人気があるとしたら、今のご意見も、何かしら関係あるかもしれませんね。」

かなりな意見だったにも関わらず、今回はファシリテーターの方が上手くまとめてくれた。いつもこうなるとは限らないだろうが、やはり複数人でアウトプットすることの重要性を強く感じる一幕であった。重ね重ね、読書会とは面白いものである。

そして、自らの胸の内をさらけ出した男は、大きな開放感に包まれていた。「思っていることを口にすることは、やはり人間にとって大事なことなのだ」と、読書会が始まる前とはまるで正反対の心境に浸っていた。

もう、恐れることはない。なんでもしゃべってやる!男は決意を新たにした。テーブルでは、ファシリテーターが、先ほどの話を引き合いに、テーマを変えるところだった。

「さて、この砂の女は、海外でも高い評価を受けていますが、いったいどこがウケたんだと思いますか?」

ほう、このテーマも面白そうだ。ファシリテーターは続けて、

「ちょっと話は変わるんですが、僕の知り合いに村上春樹が好きなヨーロッパの人がいてですね、その人に、村上春樹のどこがいいのか聞いてみたんですよ。そうしたら、『エキゾチックなところがいい』っていうんです。」

どうしてハルキストのヨーロッパの人と知り合いなんだという疑問はさておき、エキゾチックとな…他の参加者からも、「村上春樹がエキゾチック?」という声があがっている。

「そうなんですよ。日本人の感覚として、村上春樹をエキゾチックというのはないですよね。エキゾチックといえば、川端康成あたりを思い浮かべる。でも、そのヨーロッパの人からしたら、川端康成は『エキゾチック過ぎる』らしいんですよね。」

そういえば、日本にくる外国人観光客は、いわゆる「おきまり」のスポットも回るが、その辺にある田んぼや公園、自動販売機など、日本人からみたら何が面白いのかわからないようなものを喜んで写真に撮っていくのだという。地元の人間が「ここですよ!」と、力を入れる場所よりも、何気ない風景のほうが、彼らにとって情緒があるのかもしれない。

そう思うと、たしかに砂の女は日本的ではあるものの、日本人から見てエキゾチックだとは言えない。その辺りが海外での評価に一因するというのは、いやはや面白い論評ではないだろうか。

「川端康成で思い出したんですが…」

おお、今度は川端康成つながりで。こちらの男性、教師をしてらっしゃるそうで、今回の読書会にもキチンと自分の意見をレジュメにまとめて参加者に配ってくれた。とても熱が入っている。

「雪国などの小説は、昔は官能小説として読まれていた時代があったようなんですね。」

ほうほう、どういうことでしょう。

「サザエさん、ありますでしょう、それも昔の頃の話でね、波平だったかが持っていた雪国が無くなってしまい、磯野家が騒動になる。今だったら問題になりませんが、昔は官能的な面も大きい作品だったんでしょうね。で、最終的にどうなったかというと…」

ワクワク…

「カツオが持ってたんですよ。」

ギャフン!いやいや、面白い話である。時代背景によって、同じ国内ですら違った捉えられかたをするという、なんとも良い実例である。さすが教師をしてらっしゃるだけあって、お話が上手だ。

そして、なんともありがたいことに、「官能」のキーワードが出てきた。男は、ここまできたら、砂の女の官能についての話をしてやろうと思っていたのである。もう男に怖いものはない。

「官能!やはり官能ですよ!この作品は!」

急に意気込んで「官能」と繰り返す男に、さすがに周りも若干引いたかもしれないが、男は意に介さない。

「いやあ素晴らしいですよ、この作品は…なんと言っても女が決して美人に描かれていないのが、またいいんですよね。その点、1984のヒロインは、魅力的に描かれてますから。そこをとっても、砂の女のほうが数段上ですね。」

男は、さらに勢いに乗り、気になっていることを質問しはじめた。

「ところで、さきほど女性陣から『女が生々しい』というようなご意見があったと思うんですが、どうですか、やはり、女性からみても、官能的な面はありますか。」

普通なら、とても質問できないようなことだが、この読書会の場なら聞くことできる。冗談は抜きにして、こういった部分の男女の捉えかたの差は重要である。しかし、女性の意見は総じて、

「いや、気持ち悪かったですね」

というものだった。

気持ち悪かったんかい!と、男は自己紹介のときにしていた「生々しさ=性的魅力」という壮絶な勘違いにツッコミをいれた。まあ、そのことはもういい。ジャンルは問わず、現代の女性達にとって、過去の作品でよく描かれる「主体性のないヒロイン」というのは、総じてウケが悪い。これは、覚えておいたほうがいいだろう。

さて、言いたいことも言え、聞きたいことも聞けた男は満足して、

「ありがとうございます。いやあ、本当にこの作品は官能的です…特に、女に降りかかる砂の描写は最高ですよ…」

と、発言を締めくくろうとすると、突然、隣の阿部公房好きの男性が

「そう!砂の描写がいいですよね!女の耳かかる砂ときたらもう…」

と、砂の魅力を切々と語り始めた。

おお!!同士よ!こんなところにいたのか!

いつぐらいぶりのことだろうか。男が、読書について人と話さなくなって以来、「同じ趣味で分かり合える喜び」を感じたのは、本当に久しぶりであった。

その”砂フェチ”男性が話す砂話の内容には、どこまでも共感することができ、男は何物にも変えがたい出会いを喜んでいた。

が、喜びも束の間、すぐに雲行きが怪しくなってきた。

このままでは、まずい…

この砂フェチ男性の砂談議、どれも本当に面白いのだが、砂度が少し高い。内容は、大いに共感できるが、このままでは、自分まで砂フェチだと思われてしまう。

男は、先程まで、官能官能と声高に叫んでいたのに、いざ、他の人が発言するのをみて、他者の視線を気にしだし、急に怖気づいたのである。

なんとも甲斐性のないこの男は、砂フェチ男性が話し終わるのを見るや、自らの保身のために

「い、いや、僕はそこまでではないんですけど…」

と言ってしまった。

自分で話のきっかけを作っておきながら、同調者を裏切るこの行為に、さすがに場も白けるかと思いきや、ここでも例のファシリテーターが一言、

「お、ハシゴを外しましたね?」

砂の女を読んでいる者なら、誰でもわかるであろうこの一言に、グループ全体が笑いに包まれた。ここまで来ると、少し出来過ぎなのでは、と思うくらいであった。

6.5

その後も続いた読書会の内容は、言うまでもなく濃く、2時間は、あっという間に過ぎていった。

時間も差し迫り、読書会も終わりに近づいてきたころ、男に「他のテーブルは、どうなんだろうか」という思いがふと、よぎった。

これほどまでに濃密な体験をさせてくれる読書会、他のテーブルでも、面白いやりとりがあるに違いない。聞けば、最近は参加人数が多くて、第二会場まで、開いているそうだ。

何とか知ることはできないか…男がそう思い、ファシリテーターにたずねてみると、「数日後にホームページ上で開催レポートが掲載されますよ」とのこと。以下は、後日男が確認したレポートの内容である。

「そもそも砂の中の隔離された世界で、女性がメロドラマ的価値観と出会うだろうか?」

「女も外の世界から来た?」

「これは男側の勝手な憶測で、女はメロドラマがどうのこうのなんて考えていないのでは?」

「いや、女は策士で、男性に気を持たせているんだ」

「『メロドラマ』観は時代によって変化する」

「主人公の年齢、自ら『三十一歳』と言っているのに作中の書類では二十八歳の計算になるのは何故!?」

「まさか書類の男と主人公は別人…!?なんてトンデモ解釈も面白い」

「虫を捕まえに行ったのに逆に自分が捕まった事に始まり、砂の世界は現実のパラドックスというか、鏡合わせの世界のように思えます」

「現実からは逃げられたのに、砂の世界からは逃げられない。問題と向き合うしか無いのですね」

「なるほど! そんな読み方ができるのですね。私は主人公が捕まって奴隷生活に慣れる話にしか読めなくて…」

「もう、砂の不快さの表現が凄くて…」

「読んでる間、口の中がザラザラしてる気がしました」

「私は首筋が痒くなって…」

「この理不尽さはカフカの小説を連想させます」

「私もそう思います!」

「確かにカフカっぽいですね!」

「安部公房は比喩がユニーク。だけど、イメージしやすく、しっくりくる表現が多い。」

「過酷な状況に適応する虫についての記述が、主人公に重なる」

「本当にやりたいこと、行きたい場所はあれど、今の環境から抜け出そうと一歩を踏み出すことはしない。そんな状況に身に覚えがある人は多いのではないか。」「だから砂の女は評価されているのでは」

「砂は、人間の不安感とか不信感を表していて、それにまみれていにていくのを表していているのではないかと思った」

「香りの描写など、五感で感じるなまめかしさがある。エロティックさを感じた」

「希望を胸にして、おかしくならないように正当化していく感じ。遠藤周作の沈黙とか、ミシェルウェルベックの服従に似ていると思った」

などなど。

どのテーブルも、その詳細まではわからなくとも、その熱量は十分に伝わってくる。中でも男が感じ入ったのは、

マズローの「欲求段階説」の話が出たテーブルがあった、ということである。作中の主人公の心の動きが、欲求段階説の順番そのままに、ピタリと当てはまるというのだ。これを聞いた参加者の一人は、そのシンクロ率に、叫びそうになったという。男がその場にいたら、叫んでいたかもしれない。

7

読書会も終わりを告げようとしているころ、一人の女性が、会場に向かってアナウンスを始めた。

「皆さーん、間もなく読書会は終了致します。そろそろベストドレッサーの選定に移って下さーい。」

ベストドレッサー?なにか、聞いたことはあるような単語だが、はて?

きょとんとする男に気がついたファシリテーターが

「猫町倶楽部の月曜会には、毎回ドレスコードがあって、会の終わりにグループで一番コードの文脈にあった人を選ぶんですよ。」

と教えてくれた。

そして、今回のドレスコードは「アースカラー」らしい。聞きなれない言葉だが、カーキやベージュなどの色のことのようだ。どうりで、

目に優しい色合いが多いわけだ(笑)。いや、開始前に地味だなどと言って、これは失敬した。

各会場で、ベストドレッサーが決まり、皆様とても素敵だ。

そして、男が開始前に感じたように、「ドレスコード」に合わせて彩られた会場の統一感には、やはり、この読書会のクオリティーを一定以上に引き上げる効果があるように思われる。「読書だけでなく、もう一つ」に、ドレスコードをプラスしたことが、この読書会全体の雰囲気に一因しているのは、間違いのないところである。

しかし、それでは困る。困るのである。

男は、服にまるで興味がないのだ。今着ている服だって、いつごろ買ったものか思い出すこともできない。服に使うお金があるなら、本に使ってしまいたいのである。

これからも、この読書会に参加したい。しかし、毎回ドレスコードに合わせて服を買っていては、お金がもたない。

そんな心配を、もう頼りにしきりのファシリテーターに相談したところ

「全く気にする必要はありませんよ。」

とのことであった。

要は、本人が思う範囲で、ドレスコードの文脈に合わせてくれればいい、ということらしい。例えば、今日は男のカバンが黄色かったので、それでOKだし、場合によっては、服装にすらこだわらなくても、いいそうである。

「全く無視してしまうと、ちょっと味気ないかな、くらいの認識があれば、十分です。」

それを聞いて、男はほっとした。落ち着いてあたりを見回すと、適度に合わせてくる人から、ごだわりぬいてくる人まで、様々である。読書会の感想と同様、十人十色ということか。

そういえば、同じグループの女性は、「アースカラーがよくわからなかったので」といいながら、家にあった、ガチャでひいたというスナネズミの人形を持ってきてくれた。

何より、文脈に合わせようとする参加者一人ひとりの思いの集まりが、読書会を支えているのであろう。残念ながらその女性はベストドレッサーを逃したが、心の中のベストドレッサーを、彼女に捧げたい。

ベストドレッサーが決まり、長いようであっという間だった読書会も、ついにクライマックスである。しかし、男は悶々としていた。もう少しだけでもいいから、みんなと一緒にいたかったのである。そんな男に、まさに、「渡りに船」だったのが、懇親会であった。

会場を変えて行われる懇親会は、読書会とはうってかわって、にこやかな表情である。

しかし、そんな楽しげな懇親会でさえ、男には心配事があった。それは、知らない人同士で、会話が持つのか…というものである。読書会中、急にせきを切ったようにはなすところからみても、この男、人と話すのは苦手である。

しかし、そんな心配事は全くの杞憂であった。何しろ、みんな同じ本を読んできているのである。しかも、読書会が終わったばかりなのだ。他のテーブルでの話の内容等、話題に事欠くことはない。もちろん、読書とは無関係の話も、大いに盛り上がる。

また、今回は砂の女ということで、「黄色い、粉(砂)」でお好み焼き居酒屋が、懇親会会場に選ばれた。みんなで作る、もんじゃやお好み焼きの、楽しいこと楽しいこと。

見ると、隣のテーブルでは、なんとも迫力のあるもんじゃ焼きが出来ていた。聞けば、

「作っていたら、砂の女っぽいもんじゃ焼きができた。後悔はしていない」とのこと。

そういえば、先程のベストドレッサーで

自作の「砂中楼閣」という四文字熟語をしたためてこられた方がいらっしゃったが

これか!?これのことなのか!?と思わせる一品であった。

他のテーブルをみると、なんと怪しげな男が手相を見ている。ここまでくれば、もう何でもありのカオスな懇親会である。

そして、楽しい時間はあっという間に過ぎ、出口の扉が開いた。……これが、読書会が開始した直後には、待ちに待った、出口の扉なのだ……

8

口から、息を叩きおとすように、風が吹いていた。店のふちをまわって、名駅が見えるところまで、歩いていく。通りの店では、乾いた声で、ラジオが何やら歌っている。泣きじゃくりそうになるのを、かろうじてこらえ、空気をいっぱいに吸い込んで深呼吸をした。風は、切れるように冷たかった。

べつに、本は、必ず一人で読まなければならないという必要はないのだ。いま、彼の手のなかのスマートフォンには、読書会に参加するも、しないも、本人の自由に書きこめる余白になって空いている。それに、考えてみれば、彼の心は、次の課題本のことを誰かに話したいという欲望で、はちきれそうになっていた。話すとなれば、ここの倶楽部のもの以上の聞き手は、まずありえまい。次回でなければ、たぶんその次、男は誰かに打ち明けてしまっていることだろう。

本を一人で読むのは、またその翌日にでもすればいいことである。

文責:たくま

写真:Yu

月曜会10.5期サポーター